Nomen est Omen

Mein Name Maria, in großer Dankbarkeit und voller Liebe

Seit Jahrtausenden ist der Name Maria verbreitet und beliebt. Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich gerufen werde, wenn ich ihn schreibe und wenn ich an meine Namenspatronin denke.

Bischof Bertram von Augsburg erzählt von der Vielzahl an Deutungen und Bedeutungen dieses Namens aller Namen:

„Nomen est omen." So lautet ein lateinisches Sprichwort. Der Name ist eine Weissagung, eine Prophezeiung, ein Vorzeichen, ein gutes oder schlechtes Omen. Der Name Maria sollte ein Glücksbringer sein. Die den Namen Maria tragen, sollten am himmlischen Glanz ihrer Patronin teilhaben, wenigstens stehen „unter ihrem Schutz und Schirm“ (vgl. ältestes Mariengebet). (...) Der Name Maria hat die ägyptische Wurzel "MYR". Sie bedeutet "Geliebte". Genauer: "Gottes Vielgeliebte". Im hebräischen variiert die Bedeutung: "MIR"="die Erleuchtete", und "JAM"="das Meer".

Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament der Bibel finden sich eine Anzahl von Protagonistinnen: Miriam, die Schwester Moses, die Jungfrau und Gottesgebärerin Maria und Maria Magdalena, die Gefährtin Jesu, um die Wichtigsten zu nennen.

Unvergesslich das Deckenfresko in Santa Maria de Victoria, der Asamkirche in Ingolstadt. Dargestellt ist die Trinität (Dreifaltigkeit). Gottvater richtet den Gnadenstrahl auf Jesus, seinen Sohn. Wie von einem Spiegel wird der Strahl reflektiert und trifft seine Mutter Maria. Vierfach aufgespalten erreicht er die Erdteile. Es ergibt sich aus der himmlischen Zahl Drei und der irdischen Vier die heilige Zahl Sieben, die wunderbare Vereinigung von Himmel und Erde; Maria, die Himmelskönigin, ist somit die von Gott berufene Fürsprecherin aller Menschen.

Mein Name Hedwig, im Andenken an streitbare Frauen

Mit zweitem Namen heiße ich Hedwig was soviel wie "Kampf-Kampf" bedeutet. Komischer Name, dachte ich immer. Ich habe ihn kurzerhand "latinisiert", damit ihn auch Latinos gut aussprechen können. Jadviga klingt einfach weicher. Benannt bin ich natürlich nach meiner Taufpatin und nach der heiligen Hedwig von Andechs (1174–1243), Herzogin von Schlesien, der Heimat meines Vaters Gert Joachim. Die heilige Hedwig von Anjou war Königin des Königreichs Polen und Litauen im ausgehenden 14. Jahrhundert. Beide Heilige wurden und werden insbesondere wegen ihrer Wohltätigkeit und Solidarität mit der armen Bevölkerung verehrt. Ferner hieß auch die polnische Braut der Landshuter Hochzeit Hedwig. Dem Brautpaar zu Ehren wurde die gesamte Bevölkerung Landshuts von Herzog Ludwig dem Reichen für sieben Tage zu Schmaus und Trank bei Musik, Tanz und Ritterspielen eingeladen. Alle paar Jahre feiert Landshut in Erinnerung an das mittelalterliche Ereignis die Fürstenhochzeit, an Prunk und Aufwand darf es nicht fehlen.

Auch ich habe Freude am Überfluss, am Schenken und am Teilen von materiellen und immateriellen Gütern. Folgende Episode aus unserem Leben rührte mich zu Tränen: Guillermo und ich wollten heiraten was ich meiner Verwandtschaft, insbesondere Tante Maria mitteilte. Sie schlug gleich vor, einen Pfarrsaal zu mieten, realistisch, da ich derzeit über kein Einkommen verfügte, meine Doktorarbeit stand vor der Fertigstellung. Tante Maria und ich gingen in das Jahramt für Onkel Josef. Als Evangelium, ich staunte nicht schlecht, las der Priester die Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan: Maria bat ihren Sohn Jesus, dem Brautpaar und der Festgesellschaft zu helfen. Der Wein war zur Neige gegangen. Jesus vollbrachte sein erstes Wunder. Wasser wurde zu Wein und es konnte weiter gefeiert werden. Uns schien auch dies wie ein Wunder: Eine Woche später hatte ich einen sehr gut bezahlten Job am Institut für Eisenhüttenkunde der RWTH Aachen. Wenig später sprach ich mit Domkapitular Vienken und so kam es, dass wir zwei Tage feierten: Standesamtliche Trauung und Polterabend in der Mensa der RWTH Aachen waren am Freitag den 7. September 2001. Am Samstag fand die kirchliche Trauung im Hohen Dom zu Aachen statt. Wir empfingen die geladenen Freunde, Verwandten und die sich eingefundenen Zaungäste im Elisenbrunnen, einer Rotunde im dorischen Stil, bei Domsekt und einem kleinen Snack. Nach einer kurzen Ruhepause im Hotel Quellenhof wurde im Gut Schwarzenbruch ein Fünfgängemenü serviert. Natürlich war stets für die passende Musik gesorgt.

Eine Familie findiger Radmachermeister

Mein Vater Gert Joachim Radke (geboren am 28. September 1938, gestorben am 14. Dezember 2024) stammte aus Dammratsch, auch Dammfelde genannt, Kreis Oppeln in Schlesien. Der Name der Familie Radke hat seinen Ursprung im Polnischen und leitet sich von "koło" , das "Rad", ab. "Kołodziej" bedeutet so viel wie Stellmacher, Radmacher oder Wagner. Unsere Vorfahren waren somit findige und geschickte Handwerksmeister, die allerlei Räder und "Gestelle" aus Holz für Kutschen, Fuhrwerke etc. fertigten. Der Antrieb und die Übersetzung von Maschinen insbesondere Wassermühlen für das Mahlen von Korn, das Betreiben eines Sägewerks, zum Schleifen von Edelsteinen oder zur Be- und Entwässerung erfolgten ebenfalls über diverse Radtypen. Das waren damals z.B. Schaufel-, Stock- und Kammräder, ehemals aus Holz, die einen ähnlichen Fertigungsprozess wie ein Wagenrad durchliefen. Die Aufgaben eines Radmachers waren somit vielfältig.

Welcher Kołodziej zuletzt das Handwerk ausgeübt hat, ist mir nicht bekannt. Vielmehr besaß die Familie des Urgroßvaters einen prächtigen Gasthof. Das Dach war mit Bunzlauer Schindeln gedeckt, die in der Sonne nur so funkelten. So zumindest wurde es mir berichtet. Das Gasthaus steht nicht mehr, genauso wenig wie das nahegelegene Schloss von Carlsruhe (Pokój). Die Baumaterialien wurden zum Wiederaufbau der von der deutschen Wehrmacht zerstörten historischen Altstadt Warschaus gebraucht.

Mein Großvater Viktor Karl (1900-1970) war Volkschullehrer und begnadeter Musiker. Ob Violine, Bratsche oder Violoncello... nein, er entlockte jedem Instrument wohlklindende Töne, wenn er es in die Hände nahm. So wurde es mir von Tante Maria, seiner ältesten Tochter, geschildert. Leider scheiterte der Versuch, Gert Joachim Geigenunterricht zu erteilen, an der väterlichen Ungeduld. Geduldiger wurde Viktor Karl im Alter: Als er einem Mädchen namens Nina im Rahmen des Blockflötenunterrichts die Wertigkeit einer Viertelnote erklärte, teilte er zur Anschauung einen Apfel. Er verschwand kurz. Als er wiederkam, fehlte ein Viertel der schmackhaften Frucht. Da meinte er nur trocken: Jetzt haben wir einen Dreivierteltakt...

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges änderte Viktor Karl den Namen "Kołodziej" in "Radke". Er vermutete, dass Hitler den Krieg gewinnen könnte, und schlussfolgerte, dass ein polnisch klingender Familienname sich nachteilig auswirken würde. Die Gefahren für die Familie lagen auf der Hand: Meine Großmutter Antonia Marianna (1911-1991) war eine geborene Schlesinger jüdischer Abstammung. Ihre Linie der Familie Schlesinger war allerdigs vor Generationen zum Katholizismus konvertiert. Sie selbst verstand sich als Deutsche und war stolze Trägerin des Mutterkreuzes, insgesamt gebar sie neun Kinder.

Viktor schaffte es sogar, seine Parteizugehörigkeit zur NSDAP mit seinem katholischen Glauben "in Einklang" zu bringen. An der Fronleichnamsprozession nahm er kurzerhand in Wehrmachtsuniform teil mit der Konsequenz eines Beförderungsstops. Er blieb bis zum bitteren Ende des Krieges Vorsteher und Oberzahlmeister eines Feldlazaretts, stets gewahr der Entwicklung an der Ostfront. Nach deren Zusammenbruch konnte die Familie im letzten Augenblick noch einem Massaker entkommen und kam, gottlob, vollständig und wohlbehalten erst in Leipzig und später in NRW an.

Cuba Libre, oder die spanische Eroberung

Wer kennt sie nicht, die karibische Insel Kuba, die vielgerühmte, die sich gnadenlos den imperialistischen Bestrebungen der übermächtigen USA samt Kapitalismus widersetzt? Ferner gibt es die Kleinstadt Cuba in Portugal, aus welcher Christoph Kolumbus stammen soll, wobei im Spanischen sowie Portugiesischen das Wort "Cuba" soviel wie "Bottich", ein Gefäß zur Weinherstellung, bedeutet. Im Namen "Cuba" schwingen somit Revolution und Conquista gleichermaßen mit. Ich gehe davon aus, die Stammväter der Familie Cuba waren wahre Conquistadores, schön und unerschrocken, wagemutig und grausam. Der kolumbianische Dichter und Nobelpreisträger Gabriel García Márques schildert in seinem einzigartigen Roman "Hundert Jahre Einsamkeit" die Charaktere von Männern, real wie fiktiv, die sowohl großartigen Träumen nachhängen als auch in traumatische Abgründe stürzen, und von ihren klugen Frauen, die jedoch das schreckliche Schicksal nicht abzuwenden vermögen.

Glücklich kann sich die Familie meines Exehemannes Dr. Guillermo Santiago Cuba Castillo (Physiker) schätzen, die in gleicher Weise auf eine berühmte Familiengeschichte zurückzublicken vermag und viele Sprößlinge hervorbrachte, die von sich reden machen, wie zum Beispiel:

Caharin Josecarlos Caparó Cuba: bekannter Nachwuchsregisseur und Drehbuchautor

Faridde Caparó Cuba: bedeutende Nachwuchsviolinistin

Yamile Caparó Cuba: verheißungsvolle Nachwuchsschauspielerin

Gabriel Santiago Cuba Radke: mein Sohn, begnadeter Student des Maschinenbau

(...)

Bill Bell Taylor: genialer Wissenschaftler

Claudio Pizzaro: internationaler Fußballspieler

Alexander Graham Bell; Erfinder des Telefon

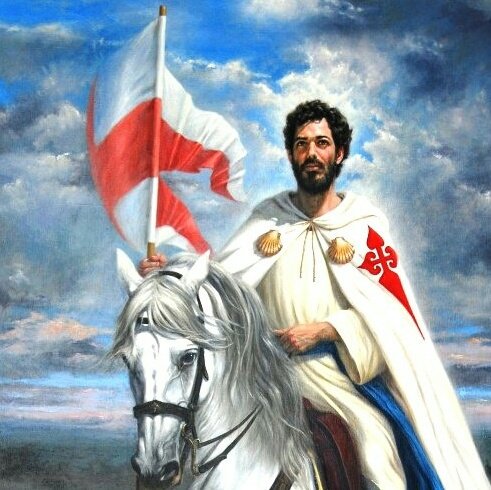

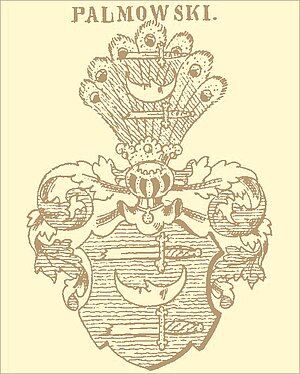

Trzaska, die Wappenfamilie der Palmowskis

Bemerkenswert der Name Palmowski, Mädchenname meiner Großmutter Brigitta Senger. Sie selbst wusste zu berichten, dass ihre Familie ursprünglich "von Palma" hieß, da die Stammväter "von Palma, einer Insel" nach Ostpreußen gekommen seien, so hätte es ein Verwandter in der Zeit, in welcher Ariernachweise von Nöten waren, in Kirchenbüchern oder Chroniken gefunden. Begeistert hat sie folgende Saga: Bei einem Mallorca-Aufenthalt besuchte sie eine Burgruine in der Nähe von Palma de Mallorca. Die Reiseleiterin erzählte, dass der Burgherr beim Würfelspiel Besitz und Weib verspielte; seine beiden Söhne ritten von dannen und wurden nie wieder gesehen. Meiner Mutter und der Omi war klar: Diese beiden Rittersleut müssen unsere Ahnen gewesen sein. Märchenhafte Geschichte, ich selbst halte sie für unwahrscheinlich, wer kann so etwas überprüfen?

In Wikipedia findet sich ein interessanter Eintrag zum Namen "Palmowski", der zur Wappenfamilie der "Trzaska" gehört. In einer Schlacht sei so heftig gekämpft worden, dass das Schwert eines tapferen Ritters brach. Sein Herrscher, der König Bolesław I. (1001-25) von Polen, übergab ihm sein eigenes Schwert, was ebenfalls im Kampf zersplittert worden sei. Die abgebrochenen Waffen sind im Wappen dargestellt, welches dem siegreichen Ritter verliehen wurde. "Trzaska" bedeutet so viel wie "Splitter". Die liegende Mondsichel symbolisiert die heilige Jungfrau Maria und steht für das Ziel des Krieges, die Christianisierung der baltischen Heidenvölker durch das großpolnische Reich.

Inzwischen ist meine Großmutter Brigitta mit 98 Jahren verstorben. Lebendig sind die Erzählungen aus ihrem Mund. Geboren wurde sie am 30. Juli 1923 in Allenstein, in der Zeppelinstraße im Hotel Kronprinz. Ihre eigene Großmutter Juliana Groß, geborene Schlabs, hatte dieses Granhotel selbst aufgebaut und zu internationalem Ruhm verholfen. Wer Rang und Namen hatte, stieg im Kronprinz ab. Prunkvoll doch wohldurchdacht und in keinster Weise verschwenderisch waren diese Räumlichkeiten der Gastlichkeit sowie der Lebensstil der frühverwaisten Juliana. Die Tochter eines polnischen Grafensohnes und einer bürgerlichen Deutschen in einer Zeit, in welcher Standesschranken noch zu familiären Verwürfnissen führten, war von ihrer Stiefmutter ihres Erbes beraubt worden und gezwungen, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Sie fand Arbeit an der Kasse einer Großmetzgerei und dort auch ihren künftigen Ehemann, einen Metzgermeister. Wer die wegen ihrer Schönheit und Eleganz bekannte Braut am Tage ihrer Hochzeit in der Jacobikirche sehen wollte, musste einen Obolus entrichten. Juliana verteilte die Einkünfte an Bedürftige. Ferner wird von ihrem Geschäftssinn und ihrer Kreativität berichtet, sie ging regelmäßig zu Auktionen und dekorierte ihre Hüte selbst. Anders als ihre Töchter liebte sie die Oper, um Enrico Caruso zu erleben, fuhr sie mit der Eisenbahn nach Königsberg. Als Juliana an einer Lungenkrankheit verstarb, hinterließ sie der Erbengemeinschaft einen florierenden Kronprinz und weitere Immoblilien.

Ihre Tochter Katharina, auch Käthe genannt, ehelichte den jüngsten Sohn Carl Rufus des Gutsbesitzers Ludwig Palmowski. Das väterliche Gut Rykowitz befand sich nicht gerade in einem wirtschaftlich passablen Zustand. Aus diesem Grunde war es sicher keine schlechte Wahl, sich in einem der größten Cafehäuser Königsbergs zum Conditormeister ausbilden zu lassen. Der finanziell gutsituierte Carl Rufus bestach durch ein makelloses, nach aktueller Mode gewähltes Äußeres, seine elegante Kleidung weckte die Begehrlichkeiten seiner älteren Brüder, insbesondere seinem ältesten Bruder Richard überließ er das ein oder andere gute Stück. Dieser lag mit dem alternden Vater über Sinn und Unsinn einer Fruchtfolge und diverser anderer moderner Methoden der Landwirtschaft im Streit. Später lieh sich Onkel Richard Geld von Verwandten, um das Gut Warglitten zu erwerben. Kluges Wirtschaften erlaubte es ihm, es nach geraumer Zeit gewinnbringend zu veräußern. Es wurde berichtet, dass ihm der Kauf von Gut Bergenthal an der Stadtgrenze von Allenstein ein gewisses Spielgeld übrigließ. Hiervon finanzierte Onkel Richard für sich und Tante Annchen eine Reise nach Baden Baden ins Casino. Kaum zu glauben, aber Onkel Richard gewann einen nicht unerheblichen Betrag. Sein glückloser Gegenspieler war ein Russe. Sie trafen sich im Park wieder. Onkel Richard bot dem Verlierer an, diesem einen Teil des Gewinns zurückzuerstatten, angeblich befürchtete er eine undurchdachte Dummheit... Der Russe lachte nur. Er sei so unfassbar reich, und tatsächlich, er lud Tante Annchen und Onkel Richard in sein großfürstliches Schloß nach Russland ein.

Auch Bergenthal, das Gutshaus im neobarocken Stil, war und ist jetzt wieder ein Juwel. Anders als Warglitten war es nie wirklich verfallen und beherbergt im neuen Glanz ein naturkundliches Museum. Spektakulär war Onkel Richards Trakehnerzucht, die hunderte von edlen Tieren umfasste. Omis Bruder Norbert fand Gefallen an einem jungen schwarzen Hengst, er schlug alle Warnungen in den Wind, ließ den Rappen satteln, aufzäumen und schwang sich auf den Pferderücken. Als die Stallburschen, die das Ungetüm bis zu diesem Moment gehalten hatten, abließen und einen Schritt zur Seite traten, staunten sie nicht schlecht. Es bäumte sich und stob auf das schmiedeeiserne Tor zu, das verschlossen war. Für unseren jungen Hengst kein realexistierendes Hindernis, vielmehr eine spannende Herausforderung. Er sprang einfach darüber hinweg. Der steinerne Bogen darüber, weder für Ross noch für Reiter ein Problem. Ich persönlich stelle mir diesen tollkühnen Sprung sehr dramatisch vor, er wurde im wahrsten Sinne des Wortes legendär. Weniger spektakulär des Widerspenstigen Zähmung, nach nicht allzulanger Zeit trottete friedlich Ross mit Reiter durch das nun geöffnete schmiedeeiserne Tor mit dem gemauerten Bogen. Ob der schwarze Schlingel zur Belohnung für solch schalkhafte Eskapaden eine Extraration Hafer erhielt, wurde nicht überliefert.

Bis auf Tante Adam, die den Turm des Anwesens bewohnte und den Einmarsch der Roten Armee nicht überlebte, flüchteten alle Bewohner von Bergenthal bei Kriegsende. An die zweihundert tragende Trakehnerstuten zogen die Kutschen und Fuhrwerke mit Mensch und Hausrat. Als der Flüchtlingstross an die Weichsel kam, war der Schrecken groß, die Deutsche Wehrmacht hatte die Brücke gesprengt. Ein Fuhrmann nahm die Personen und ein Gespann mit zwei Pferden über den Fluss, Onkel Richard ließ alle Tiere auf der östlichen Seite der Weichsel erschießen, damit keines der edlen Tiere in feindliche Hände falle. Die Familie gelangte nach Eckernförde, wo sie sich eine neue Existenz aufbaute.

Katharina und Carl Rufus hatten vier Töchter und einen Sohn, Irmgard, Edburga, Norbert, Maria und Brigitta. Der Kronprinz lief trotz Inflation und Weltwirtschaftskrise vergleichsweise gut. Oft verständigte man sich auf Wertgegenstände wie Tafelsilber, Ölgemälde und Gobelins als Zahlungsmittel. Das Ehepaar Palmowski unterhielt eine Tafel für Bedürftige in der Hotelküche. Sie stifteten Stipendien für zwei Priesteramtskandidaten. Außer den Dividenden für die Erbengemeinschaft, zahlten sie den Witwen der Familie monatlich hundert Reichsmark. Dies führte zu unfassbarem Neid und Missgunst; angeblich wären es insbesondere die angeheirateten Familienangehörigen der Großschen Linie gewesen, die auf die Idee kamen, Unterschriften gegen Carl Rufus und Katharina zu sammeln. Es wurden Gerüchte gestreut, die Palmowskis würden vom Gewinn zu viel einbehalten. Beide gaben dem Druck nach und zogen mit der Familie ins Bahnhofshotel nach Blankenburg in den Harz. Prunkvolle Schlösser und Gärten zieren diese Stadt, doch das schmucke Bahnhofshotel wollte nicht so recht in Schwung kommen, Es verkehrten wohl ein paar illustren Gäste. Bis zu ihrerm Verbot durch die Nazis hatten die Freimaurer dort einen Saal mit prächtigen Schnitzereien. Ferner sei auch ein Paar erwähnt, er verarmter Adel und Kinderbuchautor, sie in Ungnade gefallene Erbin einer schweizer Uhrenmanifaktur, beide konnten weder Kost noch Logie berappen. Nach etwa einem Jahr zogen sie aus, keiner wusste wirklich, wohin eigentlich. Dann, es war der Tag, an dem meine Urgroßeltern ihre silberne Hochzeit feierten, flatterte ein Scheck ins Haus, welcher alle Rechnungen begleichen sollte.

Aus wirtschaftlichen Gründen siedelte die Familie Palmowski wenige Jahre später nach Bad Salzungen in Thüringen über. Die Bausubstanz des Sächsischen Hofes ging auf ein mittelalterliches Koster zurück mit uralten Kellergewölben, nahezu unendlichen Treppen und unheimlichen Gängen, die wohl mit dem kleinen See verbunden waren. Es gab dort sehr viele Mäuse, weswegen die Keller nicht als Speis geeignet waren. Ferner hatte Omi und ein weiterer Familienangehörer Alpträume von gruseligen Gestalten in den tiefen Gewölben. Daraufhin erfolgte Erkundungen ergaben, dass alte Geheimgänge durch neueres Mauerwerk verschlossen worden waren.